Setiap pemilihan umum (pemilu), hasil survei politik yang dilakukan lembaga survei sering menjadi acuan masyarakat. Dengan melihat hasil survei, masyarakat bisa mengetahui tingkat keterpilihan tiap kandidat di ajang kontestasi pemilu. Ini bisa terjadi berkat penerapan metodologi yang tepat, sehingga hasil survei mampu mencapai tingkat akurasi tinggi mirip dengan hasil perhitungan resmi oleh penyelenggara pemilu. Namun, sering kali hasil survei juga menuai kontroversi terutama yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang dianggap tak kredibel.

Sejak kapan kegiatan survei politik oleh lembaga survei dilakukan di Indonesia? Indonesianis Marcus Mietzner dalam risetnya berjudul “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” (BRILL, 2009) menyebut keberadaan survei politik pada dasarnya harus memenuhi dua syarat. Pertama, masyarakat harus merasakan kebebasan sipil dan politik. Kedua, adanya survei profesional yang memerlukan metodologi, peneliti berpengalaman, dan sampel responden besar. Tentu, kata Mietzner, dua syarat itu tidak bisa terjadi di negara otoriter atau pseudo-demokrasi. Dalam konteks Indonesia, misalnya, kegiatan survei politik tidak bisa terjadi di kurun 1959 hingga 1998, lebih tepatnya di era Presiden Soekarno dan Soeharto.

Barulah setelah periode itu, survei politik bisa dilaksanakan di Indonesia. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) jadi penggerak utama. Bagi lembaga ini, survei politik memang bukan sesuatu yang asing. Di penghujung kekuasaan Soeharto, LP3ES pernah melakukan hitung cepat (quick count) di Jakarta untuk Pemilu 1997. Lalu di Pemilu 1999, LP3ES juga pernah melakukan survei elektabilitas partai politik di kawasan Jawa. Kala itu, LP3ES menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri di urutan pertama disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar. Meski begitu, tak seperti masa kini, hasil survei di tahap awal tidak begitu jadi perhatian.

Mietzner menyebut hal ini bisa terjadi karena di Pemilu 1999 pemungutan suara belum menjadi alat bagi aktor politik memperoleh citra yang mampu mendongkrak perolehan suara. Partai politik masih menggunakan cara tradisional dalam berkampanye dan belum menjadikan survei politik sebagai studi mendalam. Toh, kala itu, keanggotaan eksekutif dan legislatif tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan masih diatur oleh kongkalikong para elit.

Pemilu 2004 tak hanya jadi pesta demokrasi pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, tetapi jadi titik balik yang mengubah pandangan elit tentang survei politik. Sistem one man one vote jelas mengubah paradigma pemilu dari semula diatur para elit kini membuat suara rakyat benar-benar dipertimbangkan. Menurut Mietzner, masa kampanye presiden 2004 memunculkan banyak lembaga survei yang mengubah lanskap politik Indonesia.

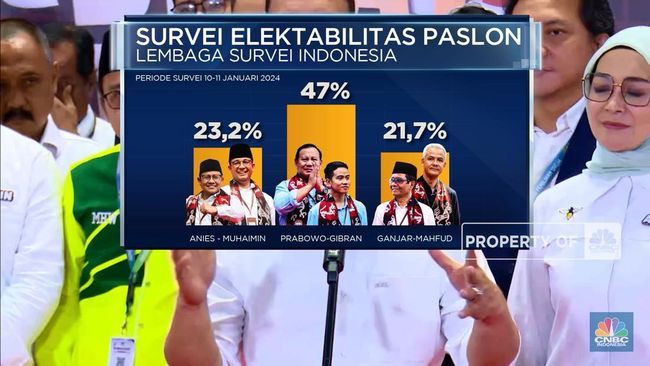

Perhitungan-perhitungan survei politik kemudian turut meramaikan ihwal sosok pemimpin masa depan Indonesia. Salah satu yang melakukan survei politik adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang berdiri pada Agustus 2003. Dua bulan sebelum pemilu, mengutip pewartaan Detik.com (11 Mei 2004), LSI merilis hasil survei nasional yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memenangi pemilu dengan perolehan 40% suara. Perhitungan LSI pada akhirnya memang terbukti akurat: SBY menang putaran pertama, meski persentase akhirnya berbeda dengan hitung resmi KPU.

Menariknya, masa kampanye 2004 juga membuat lembaga survei mengubah arah pendiriannya. Sebelum pemilu 2004, kata Mietzner, lembaga survei sebagian besar didorong oleh keingintahuan akademis dan kepentingan yang kuat untuk mencegah manipulasi pada pemilu pertama pasca rezim otoriter. Oleh karena itu, sponsor utama lembaga survei saat itu bukanlah partai atau kandidat, melainkan donor asing seperti USAID dan lembaga serupa yang ingin memajukan demokratisasi di Indonesia. Namun, di pemilu 2004, lembaga survei tak hanya memaparkan hasil surveinya saja, tetapi juga memberi nasehat tentang cara calon eksekutif dan legislatif bisa menang pemilu. Sejak saat itu, kata Mieztner lembaga survei terbagi jadi dua kubu. Pertama, kubu akademis yang meyakini bahwa survei harus memenuhi kebutuhan masyarakat soal informasi dan transparansi. Kubu ini selalu terbuka ke politisi soal informasi, tetapi tidak menolak pembayaran.

Hanya saja, kata Mieztner, mereka menolak untuk memberi nasihat kepada para aktor politik tentang cara menjalankan kampanye, menciptakan citra tertentu, atau merancang platform untuk membantu mengalahkan lawan. Kedua, kubu komersil atau bisnis. Sesuai namanya, lembaga survei yang jadi bagian ini memiliki misi membantu politisi memenangkan pemilu. Tentu dengan mematok tarif kepada para politisi yang bekerjasama. Mereka tidak hanya melakukan survei, tetapi juga mengatur jalannya kampanye. Mulai dari membangun citra dan menyebarluaskan janji-janji lewat berbagai media. Pecahnya lembaga survei menjadi dua kubu, khususnya di kubu bisnis, lantas menimbulkan persoalan tersendiri. Menurut Mieztner, persoalan tersebut bisa berupa manipulasi, komersialisasi, dan potensi keberpihakan. Belum lagi, hal ini juga membuat biaya kampanye bengkak.

Meski begitu, di sisi lain, menjamurnya lembaga survei di Indonesia memiliki arti penting bagi perkembangan demokrasi. Adanya aktivitas yang terbuka, kompetitif, dan tanpa sensor oleh lembaga survei merupakan indikasi kuat dari dinamika demokrasi. Yang lebih penting, survei opini dan quick count telah meningkatkan kredibilitas pemilu yang berkontribusi terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Seiring waktu lembaga survei menambah warna tersendiri di tiap pemilu. Sekarang, ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU untuk pemilu 2024.